- デジタルトランスフォーメーション

- 指定規則改正

- 業務改善

DXへの歩み

~七尾看護専門学校の挑戦~

看護サービスのさらなる質向上に向けて、デジタル技術の導入による業務の効率化・負担軽減が求められており、教育現場でも同様にDXに向けた取り組みが推奨されています。今回はDXの取り組みを積極的に実施されている七尾看護専門学校様にお話を伺いました。

DX推進のきっかけ~長年の課題と震災の発生~

本校は能登エリアで主に地域の看護師を養成する学生数120名の看護専門学校です。本校がこれまで抱えてきた課題は大きく2つありました。ひとつは学生数の減少です。少子化が進む中 で、本校を志望する学生の数は少しずつ減少してきていました。魅力ある学校づくりをするためには教育方法のアップデートが必要だと感じていま した。もうひとつは学生の質の変化です。近年の学生は従来の授業の進め方だと集中力が続かずすぐに飽きてしまう、コミュニケーションが少なく自分の考えや意思の表現が少ない傾向があると感じていました。このまま卒業し、学生たちが職場で対人関係を深めることができるのか、教員間で心配の声があがっていました。

このような課題を抱える中で、カリキュラム改正がありました。「臨床判断能力の育成」「ICTの活用」といった目標に対して本校ではどのような取り組みができるのか、前述の課題もあり、本格的に改革を進めることとなりました。DXに関する知識がない中、手探りでまずは教員3名でICTチームを結成し、先進的な取り組みを進めている学校や病院に見学に行くなど、少しずつ体制を整えていきました。

そんな矢先に発生したのが、2024年の能登半島地震です。校舎の一部が損壊し、学生たちの中には連絡が取れない、通学ができない、教科書が手元にないなど学びの継続が難しいものが現れました。国試が迫る中、他校の事例も参考にしながら、地震発生の二週間後には一部の授業で教材のデジタル化を始めました。教員も被災しながらの対応は大変でしたが、ここで様々な教材を活用できたことが、その後本校のDXを大きく進めることとなりました。

七看流!DXへの歩み

目標

タイムライン

-

2023以前

学生数の減少・学生の学修スタイルの変化を感じ、教育体制の改革の必要性を感じる

-

2023頃

カリキュラム改正。DXを通した教育改革を開始。学内ICTチームの結成。

-

2023.05

全身高機能シミュレータSCENARIOを導入

-

2023.05

Wi-fi環境の拡大。校内全室でWi-fiの使用が可能に。

-

2024.01.01

能登半島地震発生。一部学生が通学不能に。デジタル化・オンライン化の重要性を再認識。

-

2024.01.15

一部授業にて電子書籍を使用開始

-

2024.06

厚労省 看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション促進事業 公募準備開始

-

2024.08

上記事業採択

-

2024.08~11

機材の選定、導入(ふりかえ朗、Google Classroom、小児の身体診察シミュレータ、教育用電子カルテ、電子黒板)

-

2024.10~

DX機器を活用した授業の開始

何を買うかではなく、どう使うか

本校のDXはハード面の整備から始めました。まずは学内Wi-Fiを整え、次にシミュレータの買い替えを行い、その後厚労省のDX事業に採択されたこともあり電子黒板や電子カルテといった学修補助ツールの導入を進めていきました。「何を優先して購入していくのか」もそうですが、「どのように学内全体で足並みを揃えて教材を活用していくか」が大きな課題でした。ただ物を買い揃えただけではDXとは言えません。デジタル化に伴い、授業の構成や教員の業務自体も変えていく必要がありました。そこで、本校では、「チーム七看!」を合言葉に教員の団結を図りました。週1回 “タイムアウト”という打ち合わせを設けて教員が互いの業務内容を共有し助け合う機会を作ったり、新機材を導入する際には操作に不安のある教員向けに勉強会を開き、その上で講義や演習に同席しサポートを行ったりと、世代の様々な教職員がひとつのチームとして変化を受け入れ活用していける体制づくりを意識しました。

DX化で得られた思わぬ収穫

DXを実施する中で実感したのは導入前には想定していなかった学生の変化でした。シミュレーション中に気づいたことをオンラインの共同編集機能を用いて1枚の用紙に皆で入力してもらったことがあります。これまで発言が少ないと思っていた学生たちでしたが、個々のPCから自由に書き込みできるとなると、活発に意見が出るようになったのです。教員は考えてほしいポイントを最初に提示しただけです。その後は学生が自分の言葉で積極的に意見を書き込み、ほかの学生のコメントを受けて議論を深めたりとインタラクティブに学びを深めていました。自分に合った学びの環境で積極的に取り組み、気づく体験をすれば、学生は変わるということを実感できたのは思いがけない大きな収穫でした。また、この経験がその後DXを推進する教員のモチベーションにもつながりました。

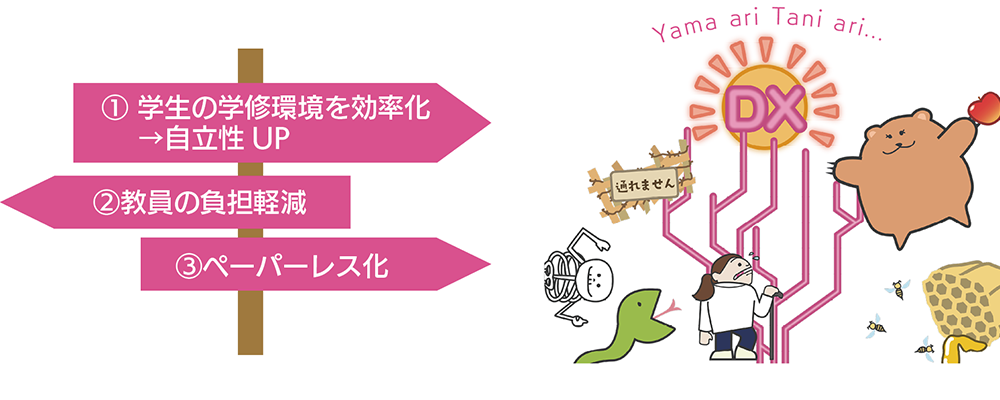

DX導入1年目の成果

① 学生の学修環境を効率化

電子化により課題作成も提出も効率化できたと好評であった。一部PCに慣れていない学生もいたため、授業後のフォローアップや、課題〆切の調整など、機器の慣れ不慣れで差が出ないよう配慮した。

② 教員の負担軽減

DXに対応して授業を大きく作り変えたため全体的な教員の負担は増えた。今年試行錯誤して基盤づくりを行った分、今後は当初想定していたような効果が少しずつ得られると考えている。

③ ペーパーレス化

計測を行った小児の看護過程の授業では前年比で99%紙の削減を実現することができた。資料の取り扱いや課題の管理も簡便になり、DXの大きなメリットを感じた。

DXで課題を解決

七尾看護専門学校が導入した機器を一挙ご紹介!

お悩み①:デブリーフィングが学生の記録頼みに…

解決1:デブリーフィング&データ管理システム ふりかえ朗

演習中の様子を記録し、ポイント毎の振り返りやデータの蓄積ができる学修支援システム。記録カメラの位置の設定や、シミュレーション中のポイントの記録も学生が行っている。デブリーフィングが学生主体で進められるため、アクティブラーニングにつながっている。

製品詳細はこちら

お悩み②:課題のフィードバックや保管が煩雑

解決2:Google Classroom

課題の配布や提出、評価をオンラインで一元化できる管理システム。課題の管理の他に、共同編集機能を用いたシミュレーション中の記録や、コメントを残す機能を用いた学生が教員にいつでも相談できる場づくりなどに利用している。デジタル化で学生/教員両方の負担が減るだけでなく、コミュニケーションも増えた。

お悩み③:学生が患児をイメージできず、具体的な看護計画が立てられない

解決3:小児(幼児)の身体診察シミュレータ

小児患者の症状や生理反応を再現できる高機能シミュレータ。リアルな見た目と実際の患児の声で学生も自然と患児をイメージできるように。リスクのない環境で失敗体験をし、自身の課題を振り返ることで、実習前に自信が持てるようになった。

製品詳細はこちら

お悩み④:事例作成に時間がかかる上に内容もマンネリ…

解決4:教育用電子カルテ Medi-eye

模擬事例が約100件搭載された電子カルテ教材。既存事例をアレンジし、看護過程の授業に使用している。個別に準備が難しい数値データや詳細な患者情報まで設定されているため、情報収集の取捨選択や、患者像を捉えた看護計画の立案の学修に役立っている。

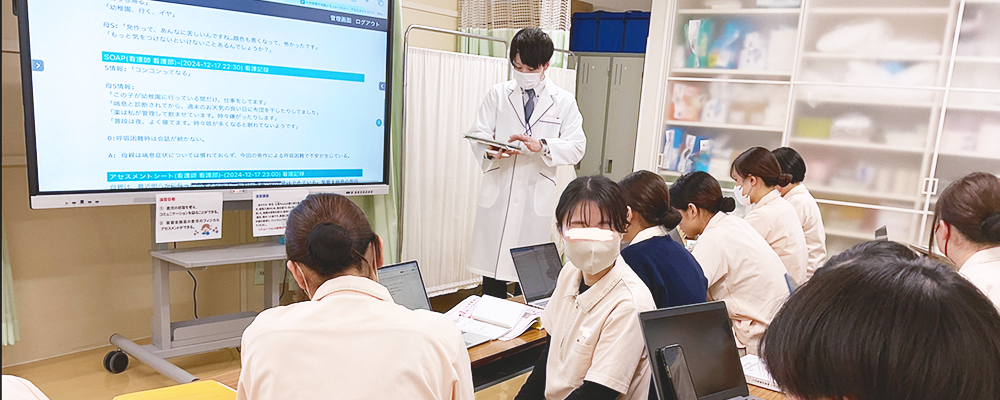

①~④を組み合わせて…小児看護過程演習

電子カルテの症例をベースに2歳児の気管支喘息のシナリオを作成。1ヶ月の看護過程の授業の中で入院直後~退院指導までを学修しました。随所で学生が考えた看護展開をもとにシミュレーションを実施。デブリーフィングや課題の提出もデジタルで実施しました。

お悩み⑤:資料提示に時間がかかる…

解決5:電子黒板 エルモボード

書く、消す、拡大などの機能が付いた電子黒板。端末の映像を無線で映し出すことができるため、教員/学生両方が授業中に画像や動画の提示をしやすくなった。学生の発表やプレゼンが活発になったほか、その場で教員からのフィードバックや書き込みが行えるため、授業の効率が上がった。

④、⑤を組み合わせて…演習前後の学修

教員のタブレット上にある患者情報を電子黒板に画面共有。症例画像や板書に切り替えるのも簡単に行えます。OS関係なく画面共有できるため、学生の発表スライドもスムーズに出すことができ、限られた時間の中でも授業が充実しました。

取材ご協力

|

細川 和恵先生(写真左 )

七尾看護専門学校 教務主任 花部 浩市先生(写真右)七尾看護専門学校 |

学校紹介

|

七尾看護専門学校 七尾看護専門学校は「看護師となるために必要な知識・技術・態度を教授し、 看護を通して社会に貢献できる人材を育成する」を教育目的に掲げ、七尾の地で60年以上の歴史のある看護専門学校です。能登地域の医療機関との強い連携があり、地域医療の担い手として学生を育てています。 |

細川先生

花部先生

~DXを目指す先生方へメッセージ~

新しいことにチャレンジするにあたってトラブルはつきものです。特に機材関係のトラブルは本校でも何度も経験しました。導入時や初回授業はできるだけ業者さんに立ち会っていただく、慣れるまではICT担当教員を確保するなど工夫していますが今も試行錯誤の毎日です。教員間の対話を増やし、お互いに助け合う精神で乗り越えていただきたいです。学生の変化が、きっと背中を押してくれるはずです。